技能職紹介 「クロス職人」

壁紙のスペシャリスト クロス職人さん

クロス職人さんってどんなしごと?

建物の壁や天井の見た目や住みごこちをよくするため、室内には紙やビニールでできたシートが貼られています。これを壁紙といい、壁紙を貼る職人さんをクロス職人といいます。

大工さんが建てたお部屋の骨組みや下地に壁紙を貼っていきますので、クロス職人は建物を建てる最後の仕上げに登場します。

クロス職人さんの技

今回は新築住宅のクロスばりのお仕事を見てみましょう。

①壁にねじ穴などがあると

クロスを張ったときに平らになりません。

②下地にパテをつけて壁面を平らにします。

③下地処理が済んだらビニールクロスをはります。

裏には糊が塗ってあります。

④角から貼ります。糊は乾きが遅いため、

はりながらある程度動かせるのです。

⑤位置が決まったら余分なクロスを

はさみで切り落とします。

⑥スムーサーという道具で空気を抜いて

しわを伸ばします。

⑦地ベラという道具で押さえながら

カッターで切り落とします。

⑧ぴったりはれました!

⑨ほんのわずかな継ぎ目の隙間を

コークボンドで補修して出来上がり。

⑩下の余分なクロスもカットします。

⑪カットできました。

⑫窓枠にあたる部分も地ベラで

押さえてきれいにカットします。

⑬続いては先程のクロスの横に

もう一枚クロスをはっていきます。

⑭クロスには重ねた下側のクロスに糊が

つかない様にする養生テープがついています。

⑮1枚目と2枚目のクロスの重なった部分を

カッターで切り落とします。

⑯養生テープをはがしたらジョイントローラーで

つなぎ目を目立たなくして完成です!

クロス職人さんの道具

地ベラ。

クロスなどを押さえてカッターで切ります。

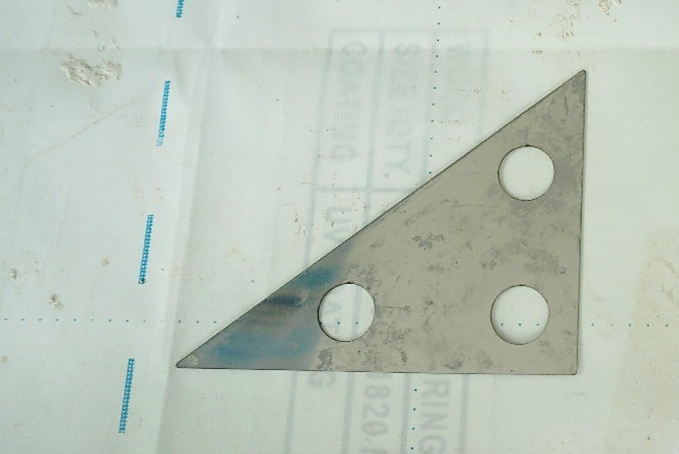

三角地ベラ。角に使います。

ジョイントローラー。クロスをこれで押さえて

つなぎ目を目立たなくします。

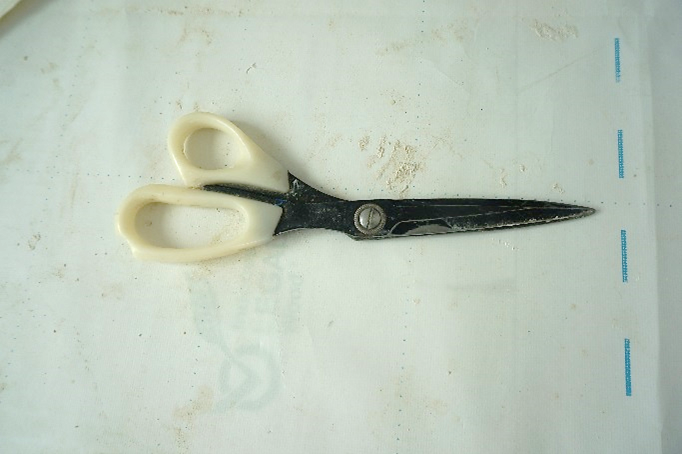

はさみ。

余分なクロスを切るのに使ったりします。

スムーサー(上) 撫(な)でバケ(下)

クロスの空気抜き、しわのばしに使います。

腰袋。これに道具を入れて腰に巻きます。

クロス職人の歴史

壁紙が発祥した国は中国です。明の時代には部屋の壁に紙を貼る習慣がありました。

その頃、中国を訪れた宣教師によってヨーロッパに伝わっていったそうです。

日本には横浜の開港以来洋風建築が増えていった際に広まっていきました。それまで日本には「表具師」という屏風やふすま、障子を作る職人がいました。同じく部屋の中で紙を貼る仕事ということで、クロス張りは表具師の仕事となっていきました。

現代では和室が少なくなってきていることもあり、クロス張りを専門にする職人も増えています。

クロス職人さんの魅力

現役の職人さんに仕事の面白さを聞きました!

☆神表協 横浜表装インテリア協会 石川達之さん

クロス張りは何も無いところから、部屋に衣をつけてお化粧をしていくみたいにきれいにしていく事が楽しいと感じます。

一部屋貼り終えたらやはり気持ちいいですね!

大変ですがやりがいのある仕事です。

クロス職人さんになるには?

職業訓練校に行ったり、内装会社に入社したりして技術を学びます。

一通りの仕事を覚えるのにおおよそ2年程度の修行を必要とし、経験を積み重ねていきます。技術が高くなると速くきれいに貼れるようになっていきます。

とにかくやる気次第で不器用な人でも、一生懸命やることが大事だといいます。

表具師さんとして、ふすまや障子の張り替えが中心といった工務店や、クロス職人として住宅だけでなく大きな商業施設などの内装クロス張りがメインといった所も多いといいます。