技文便り「館長より」

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.115”館長より 2026/1/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。季節は「大寒」となり、厳しい寒さが続いています。

先日の昼間には小雪が舞う時間もありました。

とはいえ、あと10日もすると「立春」です。季節は確実に巡ります。今は、春からの講座やイベントの募集を開始したり、企画したりと

春に向けてのことが多い時期です。

新年度は新しいことを始めたい、という思いがありますが、

準備が間に合わない、というのが現実で、日々焦っております。その中で9月以降ですが「茶道」の企画を考えています。

この話を、とある方にしたところ「伝統文化」「道系」は、

まずは続けること。とのコメントあり、いたく納得しました。日本文化と言って思い浮かぶのは

茶道、華道、書道、剣道、弓道、合気道...と「道」がつきます。

共通しているのは「型」から入ることで、それは「身体で覚える」

という印象があり、身体が覚えるまで繰り返し練習することなのだろう、

そして、その中で自分なりの「気付き」により自分のものにしていくのだろう、

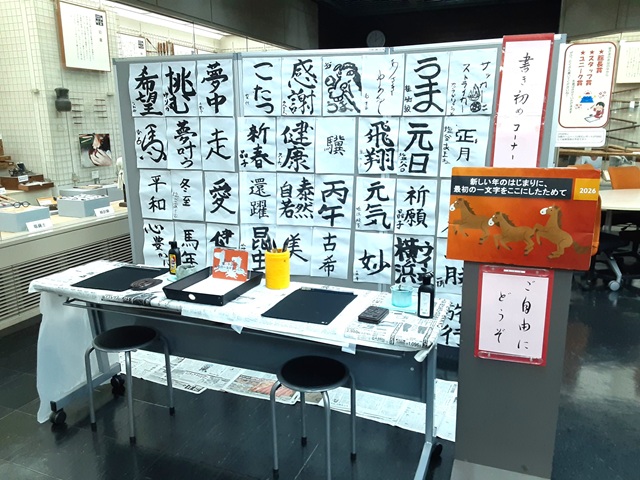

と思いました。まずは続けることですが「道は深い」と思った次第です。そういえば、何年か前に当館書初めコーナーで見事な「道」の字をサラリと

書いてくださった方がいらしたことを思い出しました。

書道も「道」ですね。書初めコーナーは今週いっぱい設置しています。

ぜひお立ち寄りくださいませ。皆さまには本年も当館で集い、楽しみ、笑顔でお帰りいただければ、と思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。2026年大寒 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.114”副館長より 2026/1/15

こんにちは、副館長の大木です。

あけましておめでとうございます。

本年も引き続きよろしくお願いいたします。早速ですが今年は午(うま)年。

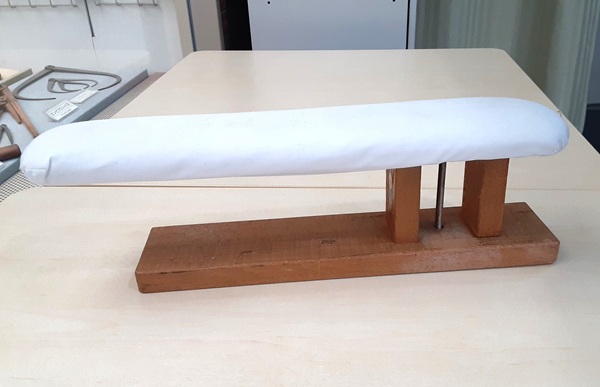

馬に関する道具をご紹介します。その名もそのまま「うま」。

正式には「仕上げ馬」「袖馬」という名前で、洋裁で使用する道具です。

細長く足の付いたアイロン台で、細い部分を袖に通してアイロンをかけます。

袖やカーブがある部分にアイロンをあて、きれいに形を整えるための道具です。

足が付いたその形から馬と呼ばれるようになったのだと思いますが、正確な語源は不明です。

海外でもアイロン台を馬と呼ぶところもあるそうなので、

洋裁が日本に伝わった際にそのまま翻訳されたのでしょうか。ギリギリ馬には見えない形をしていますが、

そういえば体操競技のあん馬や跳馬の器具とは似ていますね。

長くて足の付いたものは大体馬かもしれません。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.113”館長より 2025/12/25

みなさま、こんにちは。館長の山口です。

本年も当館をご利用、メルマガをご受信いただき、誠にありがとうございました。

季節は「冬至」になりました。

冬至の後は、小寒、大寒と続き、真冬に突入しますが、

冬至が過ぎ、昼間の時間が長くなっていくのは嬉しいですね。

さて、「長くなる」とは実際にどれくらい?と思い調べてみました。

12月22日(冬至) 日の出6:47 日の入り16:34

12月25日(クリスマス) 日の出6:48 日の入り16:35(予定)

ということで、毎日1分に満たないのですが、毎日の積み重ねで季節は巡っています。

日々、窓の外を見ては「16:30になるともう暗い!」とか

「朝、起きたらまだ暗かった...」などと体感していますが、調べてみたら

まさに「刻々と」変化していくことを、より実感できました。

今年も例年通り、気付けば年の暮れです。

クリスマスが過ぎるといよいよ年の瀬といった雰囲気になります。

最近とみに日々が早く感じられるようになってきましたので、

「ひとつひとつ」備え、行い、仕舞い、それらを確認して、と

ビジネスではよく言われる「報連相」を「丁寧に」繰り返していきたいと思っています。

そんなことをしていると時間が足りない!とも思うのですが、

そこが「知恵」や「工夫」のみせどころなのだと感じております。

それでは、みなさま良い年をお迎えくださいませ。

来る年も皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

2025年冬至 山口亜紀

日本新三大夜景に認定された「横浜の夜景」を観てきました。

技文から少し歩くと観に行けます 笑。 -

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.112”副館長より 2025/12/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。今年もまた年末がやってまいりました。

そこで、12月や冬に関係する収蔵品を探しました。

出てきたのは『新撰早引匠家雛形』という本。

その序文に「嘉永辛亥季冬(かえいかのといきとう)」とありました。

「嘉永辛亥季冬」とは「嘉永4年12月(旧暦)」と言う意味だとのこと。

西暦で言うと1851年にあたり、今から174年前に初版が書かれた本です。

残念ながら上巻のみで下巻が収蔵されておらず、何年の版かは不明です。

おそらく明治期ではないかと思われます。こちらは宮大工さんがお持ちになられていた本で、

神社仏閣の建築方法が挿絵とともに書かれています。

当たり前ですが、鳥居の立て方の教科書なんてものがあるのですね。もしかしたら皆様もこの本を見た職人さんに建てられたお寺や神社に参拝されるかもしれません。

皆様良いお年をお迎えください。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.111”館長より 2025/11/25

こんにちは。館長の山口です。

メルマガをご受信いただきありがとうございます。季節は「小雪」になり、北の方では雪が降り始めました。

朝のご挨拶では「今朝は冷え込みましたね」などと付け加えるように

なってきました。先月からのひと月は目まぐるしい日々でした。

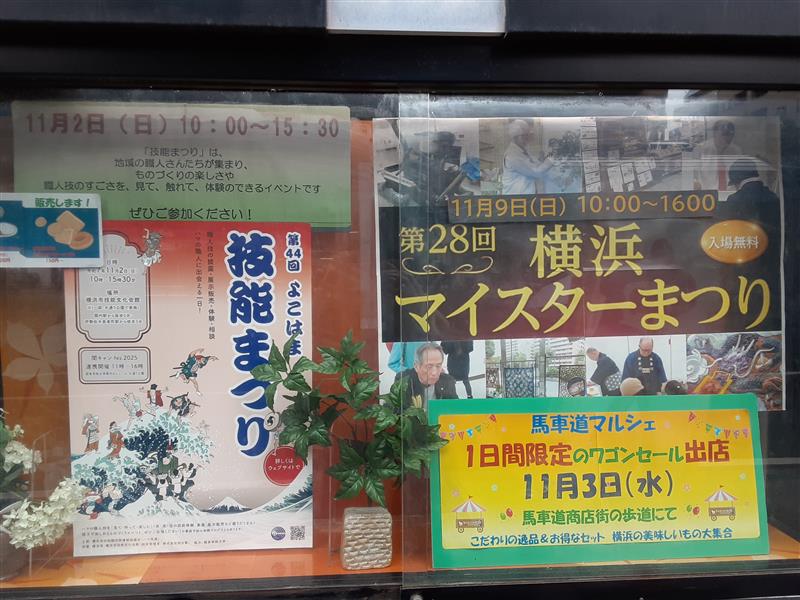

11月2日の技能まつり、11月3日の馬車道マルシェに参加、

11月9日の横浜マイスターまつり、と続き、各種講座も20回以上開講しましたので

とにかく日々ドタバタとしておりました。11月12日の「酉の市」では新しい縁起物を買い求めました。

今回は副館長にお願いしたので、いつもより「金」でピカピカしている気がします。

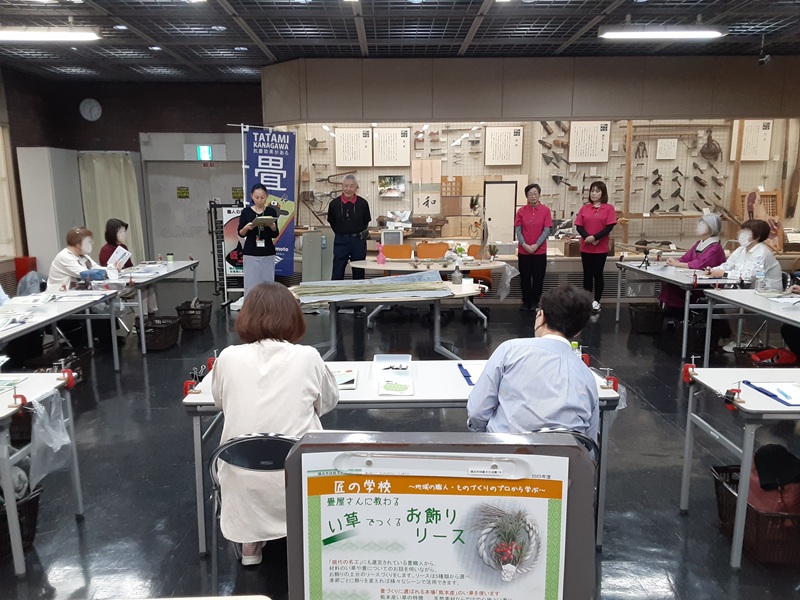

1階受付カウンターの隅にちょこんと置いてありますので、御覧になってみてください。11月20日に「畳師に教えてもらう「い草」のお飾りリース」という講座を初開講し、

11月30日には神奈川県洋装組合連合会と「作品ショー」を初共催します。

初めての講座やイベントは開催するまでドキドキしますし、準備をしてもし足りない

ように感じますが、みなさんに喜んでいただけるよう一所懸命取組んでいます。

そして、過ぎればいよいよ師走です。12月には「中山マイスターのオリジナルナッツケーゼ」づくりがあります。

また、例年とスタイルを変えて「おせち料理教室」も開講します。

そうこうしていると年末になってしまうのだろうと思っています。何かと気忙しい師走です。だからこそ「ひとつひとつ」と言い聞かせて

丁寧にやり抜くことが目標です。さて、どうなるでしょうか。インフルエンザも流行中のようです。くれぐれもご自愛くださいませ。

次回は冬至の頃、年末のご挨拶をさせていただきます。2025年小雪 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.110”副館長より 2025/11/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。先日の9日に「横浜マイスターまつり」が当会館で開催されました。

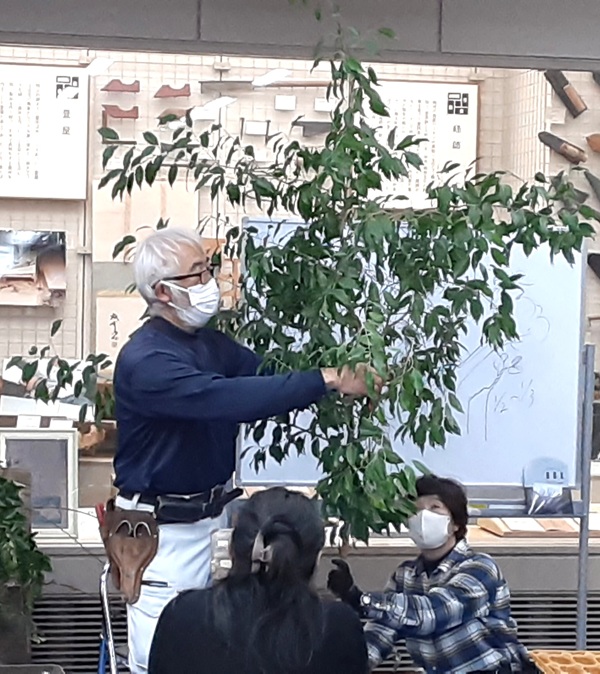

横浜の卓越した技能職者が一堂に会する毎年恒例のイベントです。匠プラザでは、造園のマイスター木下透氏の剪定講座が行われました。

実際に枝を切って剪定を学べるので、毎回人気の講座です。

今回も多くの方が熱心に講義を受けていました。実は今回は無理を言って会館にある鉢植えの手入れを講座内で行っていただきました。

伸び放題だったベンジャミンの鉢植えがきれいに剪定され、

とてもすっきりしたシルエットになりました。

長年気になっていたことが解決され、とても嬉しいです。

木下マイスターありがとうございました。皆様も機会があれば来年ぜひご参加ください。

大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.109”館長より 2025/10/25

こんにちは。館長の山口です。

メルマガをご受信いただきありがとうございます。季節は「霜降」になりました。

いつも「しもふり」と読みそうになり、その後に「肉」と付けそうに

なってしまい、「そうこう=霜が降りる頃」と思い返します。

まだ霜は降りそうもないですが、急にやってきた秋は、急激に晩秋に

向かっているような天候です。

桜は短く紅葉は長いと言われていましたが、近年は紅葉も短くなりました。先月から今月にかけては、新しいことを2つ体験しました。

・10/11(土)近隣(徒歩5~6分)の旧富士見中学校での「エコスポ★パーク」という

イベントに参加してきました。廃材クラフトコーナーの担当で、木工専門のボランティア

スタッフにご協力いただき、子ども達にクラフト体験をしていただきました。

・10/11(土)~19(日) 1階匠プラザにて「横浜芝山漆器展」を開催。

期間中500名ほどの方にご来場いただき、貴重な漆器作品を御覧いただきました。新しいことは「これでいいの?」と心配事は尽きませんが楽しみでもあります。

また、新しい事を始める時は新しい方々と関わることができ、

「なるほど~そういうことね!」と気づきが楽しいところです。

次は11月2日(日)、9日(日)と2週連続で技能職のイベントがあり、こちらも楽しみです。

みなさまもぜひ「楽しみ」を感じにご来館いただけますと幸いです。急に季節が変わり、一日の寒暖差も大きい日々です。

くれぐれもご自愛のうえお過ごしください。

次回は小雪の頃、またお便りさせていただきます。2025年霜降 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.108”副館長より 2025/10/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。会館からのお知らせにもございますが、

現在匠プラザでは「横浜芝山漆器展」が開催されています。

会館で活動されている横浜芝山漆器研究会の皆様の活動の発表の場として、

2年に1度開催されている展示会です。

皆様の作品が100点以上展示されていて、

中にはお手頃価格で購入できるものもございます。

私も購入させていただきました。また、普段なかなか見ることのできない横浜マイスターの宮﨑輝生氏の作品や、

今回特別にお借りした神奈川県立歴史博物館寄託の金子皓彦コレクションの展示もございます。今月の19日(日)の12時まで開催しております。

皆様ぜひお越しください。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.107”館長より 2025/9/25

こんにちは。館長の山口です。

メルマガをご受信いただきありがとうございます。季節は「秋分」になりました。

未だ昼間は夏日もしくは真夏日の今週ですが、

日も短くなり、朝晩は秋の気配が感じられるようになりました。

暑い日々の間は「涼しくなったら」と先送りする予定などもありましたが、

涼しくなる=冬が近いと考えるようで「さ!〇〇しなくちゃ」と動き出します。

真っ先に「食欲の秋」として、あれを食べに行きたい!これを食べなくちゃ!ですが、

今秋は文化的な活動?もしてみたいと考えているところです。当会館では「文化・芸術の秋」でしょうか。

10月は「横浜芝山漆器展」を1階匠プラザで開催いたします。

今年は2月に作品展と実演会を開催しましたが、今回は横浜芝山漆器研究会の見学が

できる日もありますし、作品展示も多数あります。美しい工芸作品ををぜひ御覧ください。

また、次なるイベントはHPでご案内させていただきますね。

※10月11日(土) 地域イベントに参加予定

※11月2日(日) 「よこはま技能まつり」開催予定夏が長くなり秋がぐっと短くなっている近年です。

皆さまも、それぞれの秋をお愉しみくださいませ。猛暑の疲れも出る頃、くれぐれもご自愛ください。

次回は霜降の頃、またお便りさせていただきます。2025年秋分 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.106”副館長より 2025/9/15

こんにちは、副館長の大木です。

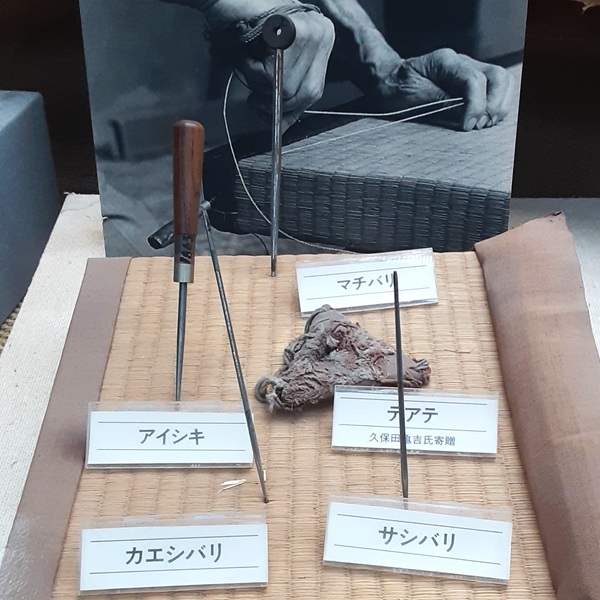

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。今回は「針」についてです。

匠プラザに収蔵されている針に、どんなものがあるか調べました。まずは一般的に思い浮かべる裁縫の針。

和裁、洋裁の区別はありますが、布を縫う目的は同じです。

もしかしたら鍼灸マッサージ師の鍼を思い浮かべる方もいるかもしれません。

こちらは漢字こそ違うものを使用していますが、形状は針です。その他にあるものはどんどん大きくなっていきます。

靴職人が革を縫う針、畳職人が畳を縫う針、

さらには造園で生け垣を作る際に使う針というものもあります。

手のひらサイズの造園用の針は、大きく太く、むしろ安全なように見えます。職種によってこんなにも形状が違うのに針という名前がついているのは、

何かに突き刺して使うという目的が同じだからかと思います。逆に何かに突き刺さないのに針という名前がついている道具は、時計職人の時計の針です。

布に「刺す」と時間を「指す」。奥深いです。大木佑介

畳の針(左)と生け垣用の針(右)

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.105”副館長より 2025/8/25

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今月は館長と担当日を交代して配信しています。8月末となりましたが、まだまだ夏は続く気配です。

収蔵品の中に「夏」に関係する物はないか探してみました。

見つけたのは、和菓子屋さんの「ヤキガタ(常夏)」です。

こちらはかつて伊勢佐木モールにあった老舗の和菓子屋さん、

全国的に有名な「花見煎餅吾妻屋総本店」様から寄贈された道具です。おそらく瓦煎餅のようなものを焼いていたと思われる焼き型で、

片面に「常𭐢(𭐢は夏の俗字)」の字とうちわと何かの花、

もう片面にはお店の名前の「花見」とあります。他にも同じシリーズで「須广」「東屋」「うき船」などの焼き型もありました。

実はこれらは全て源氏物語の巻名で、右上の5本の線もそれぞれの巻名を表す図柄です。

なかなか雅なお菓子ですね。なんだか夏にあまり関係ない流れになってしまいました。

まあ源氏物語の「常夏」もちゃんと夏のお話のようなのでよしとします。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.104”館長より 2025/8/15

館長の山口です。今月は副館長と担当を交代しております。

メルマガをご受信いただき誠にありがとうございます。

残暑お見舞い申し上げます。

季節は「立秋」になりました。

ご挨拶の最初に「暦のうえでは秋となりました」というフレーズがよく用いられます。

先日開催した「二十四節気で楽しむ季節の移ろい」の加藤先生のお話では

「立秋は暑さの頂点」と聴き、納得いたしました。

今年の立秋は8月7日~22日。まだ頂点の期間中ですから厳しい「残暑」なのです。

ただし、日の出、日の入りの時間は変わりました。

少し前までは19時を過ぎてもまだ明るさがあり、最近は大分薄暗くなっています。前号より今号までの間に◆匠の小学校の開催 ◆メルマガ100号記念粗品進呈をいたしました。

前号では、匠の小学校の準備が整わず焦っている、と書いておりましたがそれは当日まで続きました。

しかし、関わった全ての皆さまに助けられ、無事終了することができました。

毎年、このイベントが終わると夏が終わり、少し大袈裟ですが今年の終わりを感じます。

ちなみに「夏の思い出」ではありませんが、前日に横浜市写真師会に集合写真を撮っていただきました。

技文レポートに掲載しますので、見てみてください。メルマガも多くの方にご受信のうえ、温かいお言葉もいただき改めて御礼申し上げます。

お申込みいただいた方に粗品をお送りしましたので、お使いいただければ幸いです。大きなイベントが終わりホッとしながらも「次」を考え始めております。

匠の小学校で感じたことや、講師の先生方とお話したり、他で実施されている

講座やセミナーに参加してみたりと、インプットと整理をしています。

会館に夏休みはありませんが、8月は夏休みの自由学習のような期間なのかなと思っています。厳しい残暑が続きます。

みなさまもくれぐれもご自愛のうえお過ごしください。

それでは、次回「秋分」の頃、またお便りさせていただきます。2025年立秋 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.103”館長より 2025/7/26

こんにちは。館長の山口です。

季節は「大暑」です。まさに大いに暑い日々が続いています。今は8月3日(日)の匠の小学校が目前となり焦っています。

毎年開催しており、今回は11回目ですが、毎年焦ります。

焦っているのは準備が整っていないからです。

なぜ準備が整っていないのか、それが問題です。

そして、問題は多方面に渡ってあります。

そのため、とにかく「ひとつひとつ」と言い聞かせて進めています。

そして「ひとつひとつ」が上手く繋がっていくことを願い、

気持ちは焦っても、丁寧に進めていきたいと思っています。

その結果は当日、そして事後にわかります。

さて、どうなることやら。とにかく進みます!猛暑が続いています。熱中症にご注意いただき、ご自愛ください。

次号は「処暑」の頃、お便りさせていただきます。令和7年大暑 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.102”副館長より 2025/7/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。今回は裁縫で使う「ミシン」を紹介します。

ミシンが日本にやってきたのは、ペリーが2度目の来航時に将軍家に贈ったものが最初のようです。

ミシンの語源は英語のsewing machine(ソーイング・マシン)の「マシン」が訛ってミシンになりました。今ではほぼ電動ですが、昔は足踏み式が一般的でした。

その足踏み式ミシンは細やかな装飾が施され、美しいデザインのものがたくさんあります。

当時の職人が武骨な機械をインテリアとして、工芸品としての価値を持たせたものだといいます。

私としてはペダルを踏むだけで、精密な動きで細かな縫い目を作るという機能の美しさも感じます。会館にも足踏みミシンが何台か収蔵されていますが、ほとんど装飾が落ちてしまっています。

当時の洋裁職人が実際に使っていたものなので仕方ないですね。当館ではプロの洋裁技能士から教わる洋裁クラブや、

夏の子ども向けイベント「匠の小学校」の洋裁体験でミシンを使うことができます。

残念ながら足踏み式ではなく、現代の電動ミシンですが。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.101”館長より 2025/6/25

こんにちは。館長の山口です。

季節は「夏至」です。まさに夏到来のようなこの頃です。

暑いのは苦手ですが、いつまでも空が明るく嬉しいです。さて、前号でお伝えしたとおり、メルマガ配信101号になりました!

ご受信いただいている皆さまのお陰です。心より感謝申し上げます。そこで、100号突破を記念して、

(1)オリジナルレジバッグを先着50名に進呈させていただきます!

こちらのフォームよりお申込みください。(2)小さな売店「技文市」では100号記念セールに加え

先着50名に割引券を進呈させていただきます。

お買い上げの際に「メルマガ101号を見ました」とお申出ください。2021年4月25日が第1号でした。

15日は副館長の大木、25日は山口が担当しています。

内容はそれぞれが考えていますが、個性が活きているのでは、と思っております。

ご意見等ございましたら、(1)のフォームにご記入いただければ幸いです。

皆さまのご応募・お申出をお待ちしております。真夏日が続いています。熱中症にお気をつくださいませ。

次号は「大暑」の頃、お便りさせていただきます。令和7年夏至 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.100”副館長より 2025/6/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。このたび、技文のYoutubeチャンネルを開設いたしました。

動画の第一弾として、横浜市制作の「匠の技|貴重な技能に関する記録映像」を引き継ぎ、

横浜マイスター水守康治氏による「帯仕立て職人の技」の動画をアップいたしました。私は撮影前のロケハンに同席させていただきました。

初めておじゃまする水守マイスターの仕事場は、材料や道具がいろんなところに置かれており、

一見雑然としていながらも効率的であるという「職人の工房」らしさがありました。

こういった職人の工房はどの職種でもワクワクします。動画は針が布を通る音や、切れ味の良いはさみの音などにもこだわっています。

本編とショート動画をあわせ、皆様ぜひご覧ください。

また、技文レポートでは撮影当日の舞台裏もご紹介しています。

合わせてご覧ください。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.99”館長より 2025/5/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。季節は「小満」、陽気がよくなり草木が成長して茂る頃です。

確かに、大通り公園の木々も青々を越えてモサモサしてきた印象です。

本日(5月24日)は梅しごと教室があり、立派に育った青梅が眩しいほどでした。

このひと月は、沖縄ごはん、あんこづくり教室と興味深い講座があり、

5月7日~9日に馬車道マルシェがありました。

マルシェは1年半ぶりの出店と出店場所が関内ホール前に移動したこともあり、

お天気さえ良好であれば!と楽しみにしていました。

そのため3日間フル出動するなど、やりすぎ感もありましたが、

薫風の馬車道を肌で感じて心地よい時間となりました。

「また出てるのねー」「場所が変わったのね」などとお声がけいただき嬉しかったです。

ご来場いただきました皆さま、ありがとうございました。

講座とマルシェの様子は技文レポートでも報告していますので、ご一読いただけますと幸いです。これからは、8月3日(日)の「匠の小学校」に向けて動いていきます。

6月中旬には申込開始、その後、運営のお手伝いをしていただくボランティアさんも募集いたします。

技文HPでお知らせしてまいりますので、チェックをお願いします!日々の寒暖差があり湿度も高くなってきました。

熱中症にくれぐれもご留意いただき、ご自愛ください。

それでは、また来月「夏至」の頃、お便りさせていただきます。令和7年小満 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.98”副館長より 2025/5/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。今回は左官屋さんの「コテ(鏝)」を紹介します。

コテは皆さんが左官屋さんを思い浮かべると必ず出てくるであろう道具です。

薄い金属の板に取っ手が付いているあの形。

昔は木製だったそうですが、形はほとんど変わらずにあのままです

左官屋さんのコテは世界中見ても大体あの形をしていますが、その種類はたくさんあります。

特に日本は種類が多くあり、中にはどういう場面で使うのかわからないものもあります。

会館にも100点ほどのコテが収蔵されています。なんとなく既視感を感じたので、過去のコメントを調べてみたところ、

ちょうど1年前の5月に「ノミ」についてもほぼ同じようなことを言っていました。→こちらどんな場面でも対応できるよう、道具の種類は膨大なものになります。

どの職人さんの道具にも、完璧を求めるこだわりを感じられます。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.97”館長より 2025/4/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。季節は「穀雨」になりました。

春の柔らかな雨に農作物がうるおい、よく成長すると言われています。

確かによく雨が降りますね。

大通り公園のメタセコイア並木は秋には真っ赤に染まりますが、

今は青々とした新緑が雨でより潤い、まぶしいほどに綺麗です。先月からのひと月は、4月19日の「手づくり市」の準備・開催、

そして、5月連休明けの「馬車道マルシェ」の準備とイベントが続いています。

夏のイベント「匠の小学校」の準備も始まりましたし、昨年度の事業報告もあります。

と、変わらずなところです。

そんな中、なんと!鬼の霍乱です。

窓から見える大通り公園の新緑に癒されつつ(今だけ)粛々としています。それでは、お時間ありましたらぜひ馬車道のマルシェにもお運びくださいませ。

現地でお待ちしております!令和7年穀雨 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.96”副館長より 2025/4/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。来月5月17日に、当館で「あんこづくり教室」を開催いたします。

歴史の古いあんこ、和菓子ですが、匠プラザにも和菓子職人の道具が収蔵されています。

見つけたのはあずき色で印刷された「アンコアメ包装紙」です。

おそらくあんこを飴で包んだ、昔ながらのあんこ飴のことでしょう。

記録には「少し長く切ったアンコアメにオブラートをかけてから包んだ」とあります。この包装紙には、星が散りばめられた中に変体仮名で「あんこ飴」とあり、

「榮養百パーセント」「美味」と謳い文句が書かれています。

上下には湯気の立つお茶の絵が描かれていて、なかなか思いつかないデザインです。

以前お伝えした「ダルマアメ包装紙」同様、とても味がありますね。ちなみに私は甘党であんこも好きですが、一番好きな和菓子はすあまです。

大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.95”館長より 2025/3/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。季節は「春分」になりました。

花粉症の方には辛い時期ですが、桜の開花も秒読みとなり、いよいよ春ですね。先月からのひと月は、何をしていたんだっけ?と記憶が飛ぶほど瞬く間に過ぎました。

気づけば年度末で、またしても追われています。そんな日々ですが、23日(日)には久しぶりに「豆腐づくり教室」を開催しました。

5年前に予定していたのですが、コロナ禍で休館したため、6年ぶりとなりました。

豆腐づくりの作業はシンプルなので、職人さんから教えていただく通りに作業すると

豆腐が出来上がります。確かな知識や経験から生まれた、確かな手順だと思います。

教えていただく中には「加減」や「コツ」が多々あり、これは中々つかむことはできません。

これが職人さんの「技」「能」とつくづく思います。

ちなみに、つくる過程で出る、おから、豆乳はもちろんのこと、

つくりたてのお豆腐は豆が香り、やわらかくとっても美味しいです。ひと月後は穀雨です。

ゴールディンウィークを控えた新緑の頃、またお便りさせていただきます。令和7年春分 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.94”副館長より 2025/3/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

今回は道具ではなく、道具を持ち運ぶ「腰袋」を紹介します。

たくさんの道具を入れて腰に巻いているあの入れ物です。

建築系の職人さんのほとんどが使用しているかと思います。建築現場で作業をしている時に、

いちいち別の場所にある道具箱まで必要な道具を取りに行くのは時間の無駄です。

だったらよく使う道具は全部身につけていよう、という考でできた腰袋。

すぐに道具を取り出せるよう、細かくポケットが作られていて整理整頓されています。腰に袋を結びつけて物を運ぶのは、人類にとって自然に使われてきた方法ですが、

特に職人さんにとっては「物をたくさん持てる上に両手が使える」というのがポイントです。ただし、道具を入れた腰袋はだいたい10kg以上にもなるようです。

腰が弱い私には耐えられそうにないです…大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.93”館長より 2025/2/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。季節は「雨水」になりました。

乾燥続きの関東は雨が降らず、寒波で雪深い地方は雪解けにはまだ先のことで、

春の足音も地域によってだいぶ違いがあります。このひと月は、前号でお伝えしたとおり「横浜芝山漆器」の理解を深めた時間でした。

実演会や講演会では、芝山漆器、横浜の芝山漆器の背景を知ることができました。

また、画を描いて形にしていく構成力、硬い貝を少しずつ切り、彫る作業の根気など

毎日、漆器を眺め、時には手に取り「文化」を感じることができた日々でした。

ご協力いただきました横浜市歴史博物館、横浜芝山漆器研究会の皆さまに感謝申し上げます。本展示会の最終日2/22は、多目的ホールを利用団体の華道展があり、拝見させていただきました。

ホールに入ると梅の香りがして、ダイナミックな華道には強さと美しさを感じました。

背景用に当館内の倉庫に眠っていた?金屏風が久しぶりに活躍させていただきました。働く職場で様々な文化を体感できることを、改めてとても有難いことと感じました。

ひと月後は 春分です。

季節の変わり目、花粉も活発な時期です。

みなさま、くれぐれもご自愛くださいませ。

それでは、また来月お便りさせていただきます。令和7年雨水 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.92”副館長より 2025/2/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。2月22日(土)まで、匠プラザで展示会『横浜芝山漆器―技を伝え、美をつなぐ―』を開催しています。

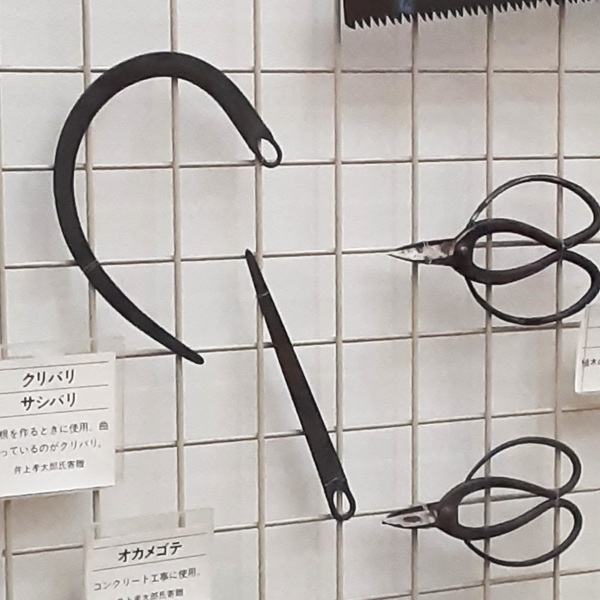

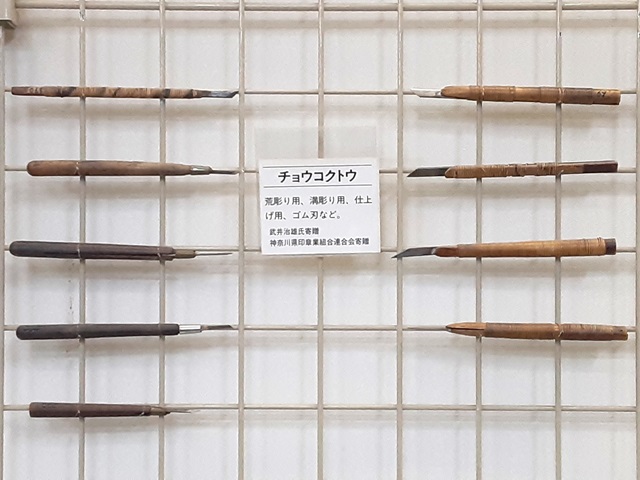

その横浜芝山漆器を製作するのに使う道具の紹介です。

横浜芝山漆器を製作する工程はたくさんありますが、

特徴的な立体部分を形作る基本的な道具が彫刻刀です。彫刻刀は横浜芝山漆器だけでなく、いろいろな職種で使用されます。

匠プラザに収蔵されている物としては、印章や木型の職人さんの彫刻刀がたくさんあります。

皆さんが想像する彫刻刀と大体同じものや、大きさや形が違うものもありました。

それぞれ握りやすいように持ち手を削ったり、使いやすいよう刃の形を整えたりしています。

全て職人さんオリジナルの一点ものです。小学生の頃、図工で木版画を作るのに使った彫刻刀。

道具は同じでも、それを扱う技術には大きな違いがあります。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.91”館長より 2025/1/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまにはメルマガをご受信いただき、誠にありがとうございます。

季節は「大寒」ですが、昼間はぽかぽかした陽気が続いています。

確かに、あと10日もすれば「立春」です。

とはいえ、例年以上に暖かくなるのが早いですね。

きっと桜の開花も早く、夏も早く、そして長いような気がします。さて、本日から1階匠プラザで「横浜芝山漆器」のミニ収蔵品展を行っています。

一昨日と昨日で準備を行い、ガラスケースの中に入って展示品を移動したり、

展示ケースをピカピカに磨いたり、物販陳列棚を移動したり、と

スタッフ総出で匠プラザ内の模様替え?を行いました。

配置が変わるとだいぶ印象と気分が変わりますね。

1/26(日)、2/15(土)には横浜芝山漆器研究会の皆さんによる「実演会」がありますし

2/9日は横浜市歴史博物館の小林学芸員による「講演会」もあります。

加えて、研究会の皆さんの作品(1点もの)も販売いたします。

ご来館の皆様には、ぜひ、お立ち寄りいただければ嬉しく思います。また、年明けからの書初めコーナーも体験いただき、ありがとうございました。

今年は個性豊かな作品が多い印象で「館長賞」「スタッフ賞」「ユニーク賞」選びも楽しく思っています。

2月早々には発表しますので、ご参加いただいた方はご確認くださいませ。新年になり、早ひと月が経とうとしておりますが、

皆さまには本年も当館で集い、楽しみ、笑顔でお帰りいただければ、と思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。令和7年大寒 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.90”副館長より 2025/1/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。1月25日から2月22日まで、当館の匠プラザにて小さな収蔵品展を行います。

テーマは「横浜芝山漆器―技を伝え、美をつなぐ―」です。

→詳細はこちらこの展示会は横浜芝山漆器研究会様および横浜市歴史博物館様のご協力のもと、

長年会館に収蔵され、展示される機会が少なかった作品をご覧いただけます。

また会期中は横浜市歴史博物館学芸員による講演や、

横浜芝山漆器研究会会員による制作実演なども行います。会期中は横浜芝山漆器研究会の会員の方の作品販売も行っています。

作品を見るだけでなく、なんと実際に手に入れることもできてしまう貴重な機会です。

皆様会館にお越しの際はぜひお立ち寄りください。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.89”館長より 2024/12/25

こんにちは。館長の山口です。

皆さまには本年も当館をご利用、メルマガをご受信いただき、

誠にありがとうございました。季節は「冬至」になり、柚子湯が思い浮かびます。

私もカピバラさんのように、じんわりと柚子湯に浸かりました。

昼間の時間が短く、16:30にはすっかり暗く、淋しい気持ちにもなりますが、

冬来たりなば春遠からじ。ですね。私自身は、未だクリスマスも年末もまだピンと来ていない

ズレっぷりですが、気付けば年の暮れです。

特に今週は、最後のオマケのような雰囲気で、

ようやく暮れを感じるような気がしていますが、

26日は団体様のご利用あり、27日はおせち料理教室

28日は土曜ということもあり夜間までご利用があります。

最後までご利用いただき、有難く思います。毎年、最終日の28日は閉館を確認して、近くの厳島神社に行きます。

今年も無事に終わりました。とお伝えします。

今年も同様に伝えられるよう、残り数日、気を抜かずにまいります!それでは、みなさま良い年をお迎えくださいませ。

来る年も皆さまのご来館を心よりお待ちしております。令和6年冬至 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.88”副館長より 2024/12/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。寒くなってまいりました。

収蔵品の中に何か暖を取る道具がないか探してみました。見つけたのは火鉢。

「長火鉢」と「手あぶり火鉢」がありました。

長火鉢は時代劇でよく見る引き出しが付いた四角い火鉢で、「銅壺」が入っていました。

銅壺は火鉢の中に置くかまど型の湯沸かし器です。

手あぶり火鉢は一人用の小さな火鉢です。

収蔵されているものは金属製で、鶴と富士山が描かれていました。

よく見ると「記念品」と書かれているので、何かの際に贈られたものでしょうか。しかしこれらは職人用の道具ではなく、何かの職人が使っていた物のようで、詳細は不明です。

味があっていいですが、現代の住居では炭を常に燃やしておく火鉢はなかなか使いにくいですね。皆様も暖かくして新年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。大木佑介

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.87”館長より 2024/11/25

こんにちは。館長の山口です。

メルマガをご受信いただき、ありがとうございます。季節は「小雪(しょうせつ)」となり、冬の入口ですが、

入口というより中に入った感じがします。

寒暖差は服装で調節するようにしていますが、

スカーフやストール、薄手のマフラー、カラータイツ、

そしてマスクが活躍し始めました。

11月は毎年「酉の市」を楽しみにしています。

今年は、11月5日(月)、17日(日)、29日(金)の3日です。

善は急げ!?で、早速5日に出掛け、新しい縁起物を買い求め

1階受付カウンターに設置していますので、福々しいお多福さんや

招き猫など眺めてみてください。長い長い夏、なかったような秋、気付けば師走になります。

何かと気忙しなりますので、くれぐれもご自愛くださいませ。

次回は冬至の頃、年末のご挨拶をさせていただきます。令和6年小雪 山口亜紀

-

□■□gibun&しごと通信□■□”Vol.86”副館長より 2024/11/15

こんにちは、副館長の大木です。

メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。今までこのメルマガにおいて、何回か道具の紹介をさせていただきました。

私の好みで選んだ道具を、私の独自の見解で述べたものです。

せっかくなので、技文のHPにまとめて掲載することになりました。

トップページの 「職人道具紹介」 からご覧ください。また、HPの 「職人カタログ」 のコーナーも合わせて更新しています。

子ども向けの職種の紹介冊子も6職種追加いたしました。

実は意外と?この職人カタログは閲覧数が多く、活用されているようです。これからもこういった技能職に関する情報をHP等で発信してまいります。

またご覧いただければ幸いです。大木佑介