11月3日(日・祝)に秋晴れの晴天の中、当会館にて

横浜市技能職団体連絡協議会(ハマ技連)主催、横浜市共催の

【第43回 よこはま技能まつり】が開催されました。

開会にあたっては、横浜市鳶工業連合会の皆さまによる勇壮な【木遣り】で始まり、

2階ホールのステージでは、「着付けの実演」「椅子張り披露」「アイロンがけの実演」など

多彩なステージイベントが催されました。

館内では13団体による講演・実演・体験・販売、大通り公園では3団体の体験、販売が行われました。

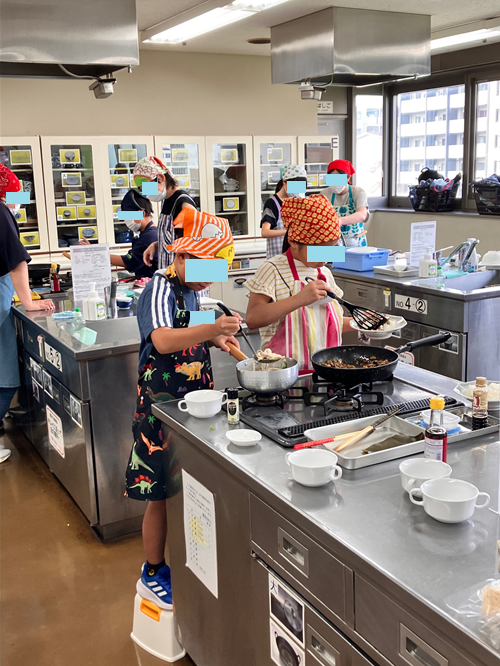

【館内のイベントの様子】

8月4日(日)開催の【匠の小学校】では小学生のみの参加でしたが、「技能まつり」では大人の方も

参加できるので、親子での参加も多く見受けられ、皆さん楽しまれている様子でした。

【1階喫茶スペースや大通り公園でのイベントブースの様子】

横浜豆腐商工業協同組合のテントでは「がんもどきの鉄板焼き」や「豆乳おからドーナツ」などの

手づくり豆腐製品の販売、会館1階喫茶スペースでは全日本司厨士協会神奈川県本部による

「ホテル特製ビーフカレー」は列をなす大人気ぶりでした!

普段は中々関わることのできないハマの職人さんと出会い、交流し、親交を深められる

とても賑やかな一日となりました♪

また、今回は関東学院大学関内キャンパスの「関キャンFes.2024」も学内及び大通り公園で

行われ、参加型体験企画「沖縄与那原町名物の大綱曳」も行われ、大賑わいでした!

来年もお楽しみに!

来週11月10日には【第27回 横浜マイスターまつり】が開催されます。

皆さまのご来館をお待ちしています!