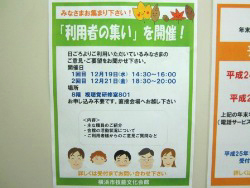

会館3/6 手づくりラックで、カウンターがスッキリしました2013年03月06日

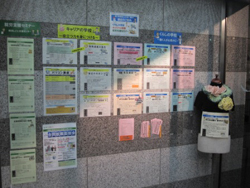

当館入口と匠プラザ内受付カウンターの

当館入口と匠プラザ内受付カウンターの パンフレットや講座チラシが

見やすくなりました!

当館スタッフの力作、

当館スタッフの力作、手づくりのラックです。

匠プラザの雰囲気に合わせて

レンガ模様にしています。

チラシやリーフレットと共に、少しだけ足を止めて

チラシやリーフレットと共に、少しだけ足を止めて 手づくりラックもご覧いただけましたら幸いです。

当館入口と匠プラザ内受付カウンターの

当館入口と匠プラザ内受付カウンターの  当館スタッフの力作、

当館スタッフの力作、 チラシやリーフレットと共に、少しだけ足を止めて

チラシやリーフレットと共に、少しだけ足を止めて  3月3日と言えば「桃の節句」ひな祭りです。

3月3日と言えば「桃の節句」ひな祭りです。 そして3月は「甘酒」でした!

そして3月は「甘酒」でした! 11:30~13:00の短い時間でしたが、多くの

11:30~13:00の短い時間でしたが、多くの 『横浜のキニナル情報が見つかる!Webマガジン

『横浜のキニナル情報が見つかる!Webマガジン 「はまれぽ.com」の人気ライター松宮さんから

「はまれぽ.com」の人気ライター松宮さんから 本日当館をご利用の皆さんに、

本日当館をご利用の皆さんに、 男性の皆さんはもちろん

男性の皆さんはもちろん 女性の皆さんにも・・・

女性の皆さんにも・・・ 100個以上用意したチョコレートですが、

100個以上用意したチョコレートですが、 3月といえば・・なんでしょう?

3月といえば・・なんでしょう? 休館日に当館スタッフは、

休館日に当館スタッフは、 このような研修を行うことで、

このような研修を行うことで、 2月13日(水)の休館日に、

2月13日(水)の休館日に、 <作業中の様子>

<作業中の様子> <603の壁紙交換後>

<603の壁紙交換後>

『節目』

市民の皆さま、

いつも当館をご利用いただきありがとうございます。

今週は節分でした。

節分とは、季節の「節」を分ける春夏秋冬始まりの前日で、

都合、年に4回あります。

節分を境に暦の上では春となります。

旧暦では、春夏秋冬を24(節気:せっき)に分け、

細やかな季節の移ろいを取り入れています。

立春(春の始まり)もその一つです。

今の時期は、冬の終わりの大寒から立春、そして、

雨水(降る雪が雨に、氷が水になる、の意)へと

冬から春へと移り変わっていく時期だそうです。

旧暦の世界を紐解くと、自然と季節の変化を

感じ取ることができ、とても趣があります。

現代の暦が、何月何日とデジタルっぽく

季節の変化を感じにくい、のと対照的です。

話は変わりますが、進化論を唱えたダーウィンは、

生命種が生き残る力を「変化」への対応力、

と定義づけしました。

環境の変化に敏感になり、対応できた種だけに

「耐性」や「生命力」が養われる、というものです。

私たちは、

「昔からの叡智に、現代という難しい時代を

生き抜く技と知恵がある」と、信じています。

旧暦のある暮らし。

それは、自然の持つ深遠さ不思議さを

「季節の移り変わり」として語りかけています。

まさに、人が本来持っている鋭敏さや生命力を

呼び覚ますメッセージのように思います。

いかがでしょう?

皆さんの毎日に変化をつけてみませんか。

当館では、館内装飾や運営サービスに

季節を感じていただこうと工夫しております。

*詳しくは、【こちら】をご覧ください。

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

平成25年 立春

― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ―

館長メッセージが掲載されている

メールマガジン『技文便り』の【登録はこちら】

当館講座を受講される皆さんのために、

当館講座を受講される皆さんのために、 まだまだ、寒い日が続きます。

まだまだ、寒い日が続きます。 2/14といえば・・・なんでしょうか?

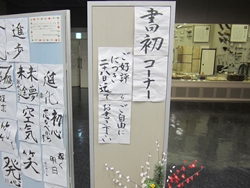

2/14といえば・・・なんでしょうか? 1/25に終了予定だった、

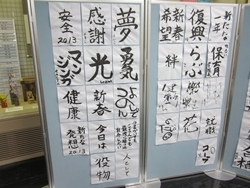

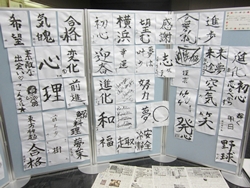

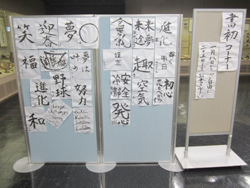

1/25に終了予定だった、 作品数は徐々に増えていき、

作品数は徐々に増えていき、 総作品数は、なんと73点!

総作品数は、なんと73点! ご参加頂いた皆さんありがとうございました!

ご参加頂いた皆さんありがとうございました! 横浜市技能文化会館と横浜しごと支援センターの、

横浜市技能文化会館と横浜しごと支援センターの、 また好評だった夏のポロシャツの

また好評だった夏のポロシャツの 1/11は鏡開きの日ということで、

1/11は鏡開きの日ということで、 会館御利用者の皆さんに、

会館御利用者の皆さんに、 談笑しながら、つきたてのお餅の味を

談笑しながら、つきたてのお餅の味を 粉々に砕いた鏡餅は、当日1階に展示しました。

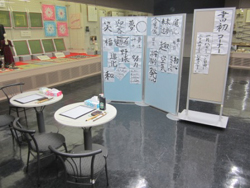

粉々に砕いた鏡餅は、当日1階に展示しました。 1/8~1/25 の期間に、

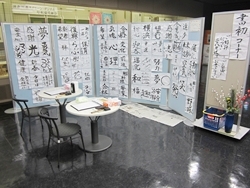

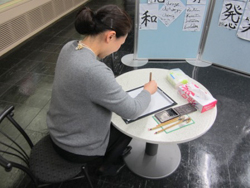

1/8~1/25 の期間に、 ご来館の際は気軽にお立ち寄りいただき、

ご来館の際は気軽にお立ち寄りいただき、 皆さんの作品は匠プラザ内に掲示します。

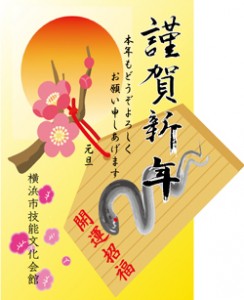

皆さんの作品は匠プラザ内に掲示します。 あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます! 年末についた鏡餅で皆さまをお迎えしています。

年末についた鏡餅で皆さまをお迎えしています。 その他にも当館では1 月からイベントが

その他にも当館では1 月からイベントが 6 階601 料理研修室にある食器棚です。

6 階601 料理研修室にある食器棚です。 収納場所に各種調理道具を写真で表示しました。

収納場所に各種調理道具を写真で表示しました。 「こんなものもあったの?」と意外な発見があるかも知れません。

「こんなものもあったの?」と意外な発見があるかも知れません。

いよいよ年の瀬が近づいて参りました。

いよいよ年の瀬が近づいて参りました。 年末年始(12/29~1/3)は

年末年始(12/29~1/3)は 今年も当館をご利用いただきまして、

今年も当館をご利用いただきまして、 日ごろよりご利用いただいている皆さまの

日ごろよりご利用いただいている皆さまの 参加者の皆さまから

参加者の皆さまから さまざまなご質問に対する受け答えと共に、

さまざまなご質問に対する受け答えと共に、 当館 入口脇には

当館 入口脇には 1~3月開催講座の受付を開始しました!

1~3月開催講座の受付を開始しました! 1月からスタートする講座は、

1月からスタートする講座は、 毎月第二水曜日は休館日。

毎月第二水曜日は休館日。 掲示物の跡が目立つ壁もゴシゴシ消していきます。

掲示物の跡が目立つ壁もゴシゴシ消していきます。 テーブルも念入りに雑巾がけ。

テーブルも念入りに雑巾がけ。 そして、和室の障子も

そして、和室の障子も 当館入口横の行事案内スペースも、

当館入口横の行事案内スペースも、 1階 匠プラザ入口には、

1階 匠プラザ入口には、 1階 入口脇の貨室案内版の脇には、

1階 入口脇の貨室案内版の脇には、 1階 匠プラザ内受付では、

1階 匠プラザ内受付では、 寒風が吹きすさぶ中、

寒風が吹きすさぶ中、 当館の脇道は強い風が吹くために、

当館の脇道は強い風が吹くために、 また作物たちの土の上に藁を敷き詰めました。

また作物たちの土の上に藁を敷き詰めました。 当館入り口脇のカウンター上に、

当館入り口脇のカウンター上に、  風邪やインフルエンザなどの予防に

風邪やインフルエンザなどの予防に 1階の匠プラザ前に、

1階の匠プラザ前に、 財団法人日本宝くじ協会様から、

財団法人日本宝くじ協会様から、 当館をご利用される皆さま

当館をご利用される皆さま| TEL | 045-681-6551 |

|---|---|

| FAX | 045-664-9400 |

| gibun@socioak.com | |

| 受付時間 | 9:00~19:00 |

| 休館日 | 毎月第2水曜日 12/29~1/3 |